类别:新闻动态 发布时间:2025-03-03 浏览:34次

我站在时间的尽头,望着你“必死”的结局,应县木塔一座没有人能补救的木塔,现在正以每年2毫米的速度朝东北方向倾斜,遗憾的是,专家们表示:束手无策这座塔正在完成一场漫长的告别,看一眼,少一眼,与它结局不一样的是,山西黄河段捞出4尊唐代大铁牛,露天展示,风吹日晒,更令人不可思议,专家表示:不用多加保护。

这番操作直接惊掉众多网友的下巴,文物的待遇,居然还有所不同呢?

蒲津渡与唐代铁牛的历史背景1989年,山西永济的黄河滩涂上,四尊唐代铁牛的出土,掀开了尘封千年的历史篇章,也引发了文物保护领域的一场大讨论:如何才能让这些历经沧桑的铁巨人,在新的时代继续讲述它们的故事?

不曾想,经过专家们一些列的讨论后,居然给出了一个令人惊讶的结果,那就是——露天陈列。

文物不应该保护起来,还要被放在外面风吹日晒,难道它们就这么没有价值吗?殊不知,并不是这样。

唐朝,一个经济繁荣、文化昌盛的时代,彼时的蒲津渡,位于黄河中游,地处山西永济,是连接关中与河东的重要渡口它不仅是商贾云集的贸易枢纽,更是兵家必争的战略要地,春秋战国时期,诸侯争霸,蒲津渡便是连接秦晋两国的咽喉要道。

汉朝时期,刘邦东征、汉武帝北伐,蒲津渡都扮演着重要的角色,到了唐朝,随着蒲州(今永济)的经济发展和人口增长,蒲津渡的战略地位愈发凸显唐玄宗开元年间,蒲州被升格为中都,成为东粮西运的重要枢纽和抵御外敌的军事重镇,蒲津渡上,船只穿梭,人流如织,一派繁忙景象。

然而,彼时的蒲津桥只是一座竹索连舟浮桥,难以承受日益增长的运输压力和军事需求。

面对蒲津渡桥的窘境,时任兵部尚书张说提出了一个大胆的设想:建造一座铁索浮桥。这个想法在当时可谓石破天惊,因为建造铁桥需要耗费大量的铁资源,而这些资源本应用于制造兵器,以应对边境的战事。

然而,张说深知蒲津渡的战略意义,坚信一座坚固的铁桥将为唐王朝的边防稳固提供坚实保障,他精心设计了桥梁结构,并提出用铁牛作为桥墩的基座这些铁牛不仅能够稳固桥身,更被赋予了“镇河”的神圣寓意,象征着对黄河的敬畏和祈求平安的愿望。

唐玄宗被张说的构想所打动,最终批准了这个耗资巨大的工程

在张说的主持下,一场声势浩大的建桥工程在黄河岸边拉开帷幕数万民众参与其中,开采铁矿、冶炼铁水、铸造铁牛这是一项史无前例的挑战,因为铸造如此巨大的铁牛,需要极高的冶炼技术和工艺水平,经过反复试验和改进,工匠们最终成功地将泥范铸造、铁范铸造和模范铸造三种工艺结合起来,铸造出了八尊重达数十吨的铁牛。

这些铁牛形态各异,栩栩如生,展现了唐代高超的铸造工艺和审美水平,铁牛的成功铸造,标志着中国古代桥梁建造技术达到了一个新的高峰蒲津渡铁索浮桥的建成,不仅方便了交通运输,更巩固了唐王朝的统治,成为盛唐时期的一项伟大工程。

历史的痕迹时光荏苒,转眼到了20世纪,晚清时期,山西的盐商经常在黄河上运输货物,然而,在经过蒲津渡附近水域时,船只却经常发生破损甚至沉没的事件这一现象引起了人们的关注,但始终无人能够解释其原因,有人猜测是水底暗礁作祟,也有人说是河神在作祟,直到一位名叫樊旺林的博物馆馆长出现,才解开了这个谜团。

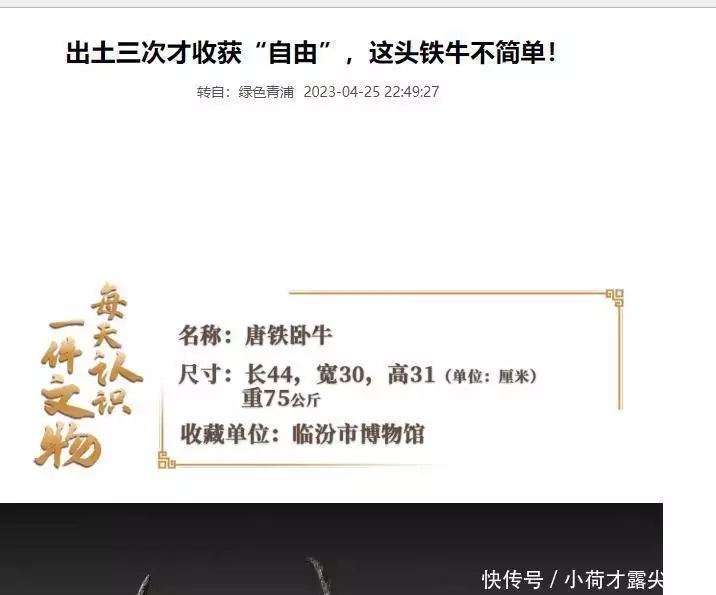

樊旺林对蒲津渡的沉船事件产生了浓厚的兴趣,他查阅了大量历史文献,走访了当地许多老人,最终推测出沉船的原因可能是沉没在河底的唐代铁牛为了证实自己的想法,他带领团队在蒲津渡附近进行了长达一年多的考古勘探,他们克服了重重困难,最终在1989年夏天找到了四尊唐代铁牛、四尊铁人以及其他一些与浮桥相关的铁器。

这些铁质文物的出土,不仅证实了樊旺林的推测,也让世人再次领略了唐代高超的冶金铸造技术,然而,对于这文物的保护,让一众专家头疼。

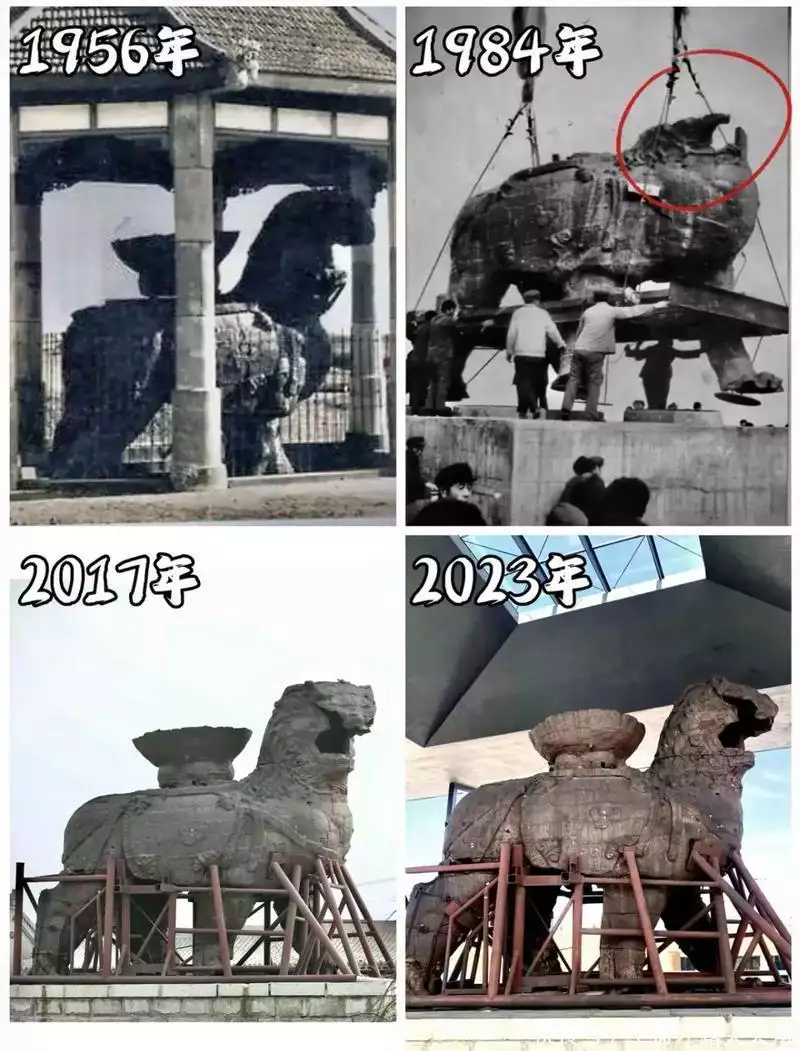

文物保护的难题与解决方案铁牛的出土,固然令人振奋,但同时也给文物保护工作带来了巨大的挑战,铁质文物极易氧化生锈,如何才能有效地保护这些千年古物,成为了摆在专家面前的一道难题之前,我国在铁质文物保护方面缺乏经验,沧州的“镇海吼”就是一个前车之鉴,这尊巨大的铁狮由于保护不当,在吊装过程中发生了事故,最终变成了“瘸腿狮”。

这个教训让专家们对铁牛的保护更加谨慎。

经过反复论证,专家们最终决定将铁牛留在原地,进行露天陈列,这个决定在当时引起了不小的争议。许多人认为,露天陈列会加速铁牛的锈蚀,是对文物的“不负责任”。

然而,专家们也有自己的苦衷,他们担心,如果将铁牛搬运到室内保存,可能会对文物造成不可逆的损害而且,当时的文物保护技术有限,即使在室内保存,也难以完全阻止铁牛的锈蚀,权衡利弊之后,专家们选择了风险相对较小的露天陈列方案。

不曾想,这居然是一个非常的妙招。

为了更好地保护和展示这些珍贵的铁牛,当地政府在遗址上建立了蒲津渡遗址公园,公园内并没有设置围栏,游客可以近距离地观赏和触摸这些千年文物这种开放式的展示方式,一方面可以让更多的人了解和欣赏古代文化,另一方面也带来了一种意想不到的保护效果。

原来,游客触摸铁牛时,手上的油脂会在铁牛表面形成一层保护膜,减缓了铁牛的氧化速度,这种“人民的力量”参与文物保护的方式,也成为了蒲津渡遗址公园的一大特色当然,露天陈列并不意味着对铁牛的保护完全“放任自流”,公园内安装了监控设备,并有专人24小时巡逻,对铁牛进行日常维护和保养。

黄河铁牛与历史的镜面如今的蒲津渡遗址公园,已经成为了解古代文化和技术的重要窗口,站在铁牛面前,仿佛穿越时空,回到了那个繁华的盛唐时代我们可以想象,当年工匠们是如何克服重重困难,铸造出这些庞然大物;可以想象,蒲津桥上车水马龙,人来人往的热闹景象;也可以想象,黄河的奔腾不息,见证了多少历史的变迁。

铁牛的身上,铭刻着时间的痕迹,也承载着中华民族的智慧和创造力,它们不仅是古代工程技术的杰作,更是中华文明的象征。通过对铁牛的研究,我们可以更好地了解古代的冶金技术、桥梁建造技术以及当时的社会文化。

三十多年过去了,关于铁牛的保护方案仍在不断探索和完善中,科技的进步,为文物保护提供了新的思路和方法纳米技术、3D打印技术等新兴技术的应用,或许能够为铁牛的保护提供更有效的解决方案,考古工作者们也在不断努力,希望找到更科学、更有效的保护方法,让这些珍贵的文物能够更好地传承下去。

结论黄河铁牛,见证了蒲津桥的兴衰,黄河的变迁,也见证了中国历史的滚滚向前,从古代的竹索连舟桥到现代的高铁大桥,交通运输方式的变革,体现了人类文明的进步和发展在追忆千年前的繁华的同时,我们也要不断开拓创新,创造更加美好的未来。

铁牛的故事,是一个关于传承的故事,它提醒我们,要珍惜历史遗产,保护文化瑰宝,让中华文明的火种,生生不息,代代相传参考资料山西永济回应“唐代黄河大铁牛穿花衣”:实为防止雨雪侵蚀 中国新闻网2024-01-24 19:10。

您所在的位置:

您所在的位置: