类别:公司新闻 发布时间:2025-04-19 浏览:31次

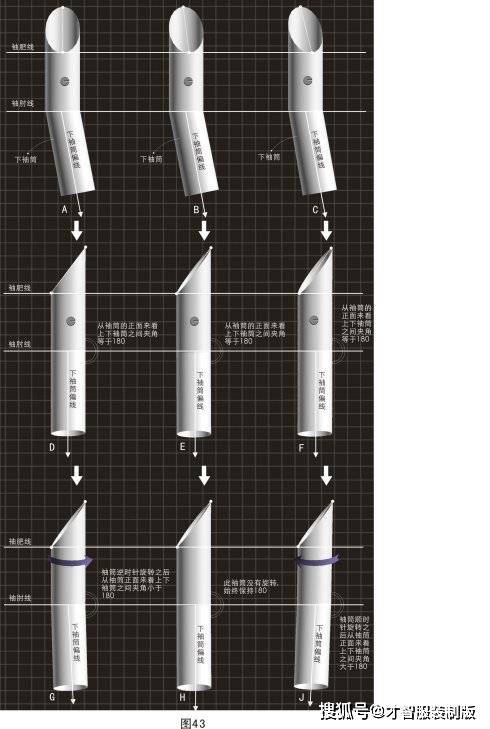

经过前面才智服装:对袖眼和上袖筒旋转原理的讲解,为下袖筒的旋转建立了理论基础,现在我们继续分析下袖筒的旋转原理和绘制方法. 所谓的下袖筒的旋转,是指在袖眼和上袖筒旋转的带动下,下袖筒偏线的指向发生改变的过程.如图43-A,B,C所示,首先制作三个完全一样的上袖筒,然后使袖眼斜线旋转到三种状态固定好,再制作三个完全一样的下袖筒按照同一方向和角度与上袖筒在袖肘线部位拼合在一起.如图43-D,E,F是A,B,C的正面图,从中可看出上下袖筒之间的夹角为180度,也就是说处于同一条垂直线上.下一步看一下这三个袖子在与衣身的袖隆缝合之后的状态.如图43-G,H,J.根据前面讲解的上袖筒的旋转原理,图D和图F与衣身的袖隆缝合之后自然会旋转到图E的形态.那么,当图D的上袖筒旋转到图E的状态时,就是图G的效果.在这一旋转的过程中,我们发现,下袖筒偏线的指向发生了改变,偏线往外偏斜了.正是这种改变导致了袖型的改变,由于受面料重力的作用,袖型变得比没有偏斜的状态图H的饱满.我们称这种袖型为饱满袖型.当图F的上袖筒旋转到图E的状态时,就是图J的效果.在这一旋转中我们发现,下袖筒偏线往内偏斜了.由于受面料重力的作用,袖型变得比没有偏斜的状态图H的扁瘦.我们称这种袖型为扁瘦袖型.那么处于饱满和扁瘦袖型之间的就是标准袖型,如图H所示.当然,在饱满型和扁瘦型之间存在很多的过渡状态,制版师可以根据设计的需要自由进行设计. 在理解了这些原理的基础上,袖型的设计就变得简单明了.

现在我们继续分析一下如何在平面的制版中来控制和设计立体成衣的袖型.如图44,45,46所示,是前面讲解的三种立体状态下的平面袖眼状态.从中可以看出,袖山顶点V和点G之间的距离决定了袖子成衣之后的袖型状态.点V和G之间的距离就是袖山顶点斜量.当袖山顶点斜量=1.5GF时,成衣之后的袖型就是标准袖型;当袖山顶点斜量控制在0~1.5GH之间时,则是饱满袖型;当袖山顶点斜量控制在1.5GH+0~3时,则是扁瘦袖型,其中的0~3是扁瘦袖型的设计量.如果设计的袖型越接近男装袖则取值越大,反之越接近标准袖型则取值越小.当然扁瘦袖型的设计量不是固定不变的,制版师可以根据设计的需要进行适当的调整都是可以的.图47,48和49是三种不同的袖型.下一步我们根据前面讲解的袖筒的影响对称原理和绘制方法完成这三个袖子的版型绘制,最后才智服装:比较一下这三种袖子版型的差别之处.

才智服装 如图50,51,52所示,通过影像对称原理展开即可。

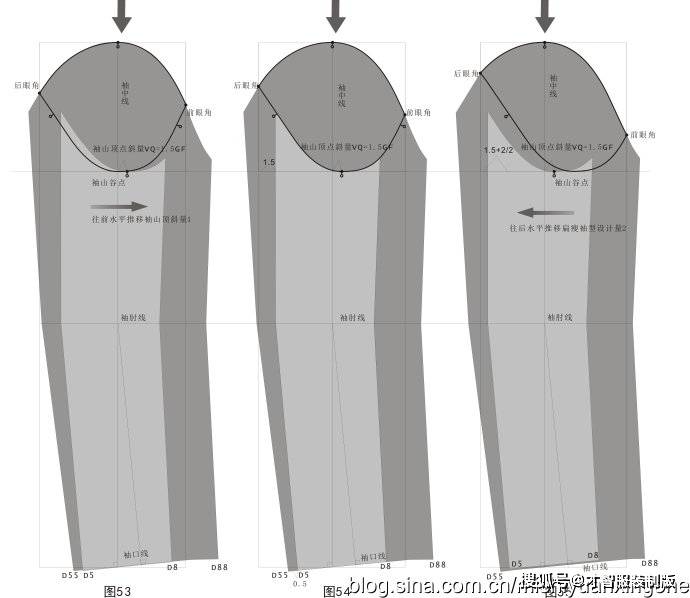

如图53,54,55所示,为了比较样板的研究方便,现在通过水平推移的方式把图53和55的袖山顶点斜量都设置的与图54一样.

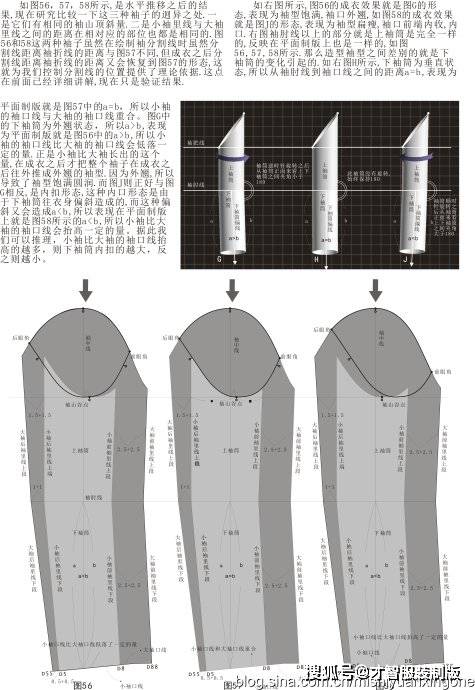

如图56,57,58所示,是水平推移之后的结果,现在研究比较一下这三种袖子的迥异之处.一是它们有相同的袖山顶斜量.二是小袖里线与大袖里线之间的距离在相对应的部位也都是相同的.图56和58这两种袖子虽然在绘制袖分割线时虽然分割线距离袖折线的距离与图57不同,但成衣之后分割线距离袖折线的距离又会恢复到图57的形态,这就为我们控制分割线的位置提供了理论依据.这点在前面已经详细讲解,现在只是验证结果. 如右图所示,图56的成衣效果就是图G的形态,表现为袖型饱满,袖口外翘,如图58的成衣效果就是图J的形态,表现为袖型扁瘦,袖口前端内收,内口.右图袖肘线以上的部分就是上袖筒是完全一样的,反映在平面制版上也是一样的,如图56,57,58所示.那么造型袖型之间差别的就是下袖筒的变化引起的.如右图H所示,下袖筒为垂直状态,所以从袖肘线到袖口线之间的距离a=b,表现为平面制版就是图57中的a=b,所以小袖的袖口线与大袖的袖口线重合。

图G中的下袖筒为外翘状态,所以a>b,表现为平面制版就是图56中的a>b,所以小袖的袖口线比大袖的袖口线会低落一定的量.正是小袖比大袖长出的这个量,在成衣之后才把整个袖子在成衣之后往外推成外翘的袖型.因为外翘,所以导致了袖型饱满圆润.而图J则正好与图G相反,是内扣形态,这种内口形态是由于下袖筒往衣身偏斜造成的,而这种偏斜又会造成a

据此我们可以推理,小袖比大袖的袖口线抬高的越多,则下袖筒内扣的越大,反之则越小

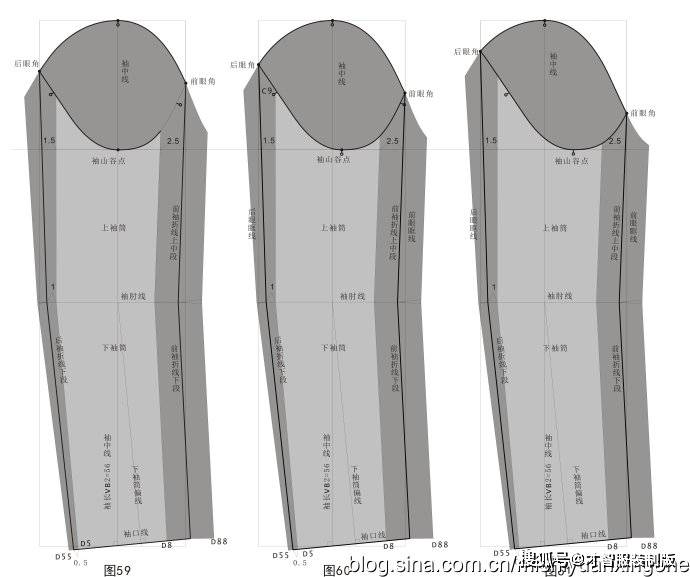

如图59,60,61所示,现在如果我们把这三种袖型的前后分割线距离袖折线的距离在相对应的部位都设计为一样的情况下,研究一下它们展开后的迥异之处.

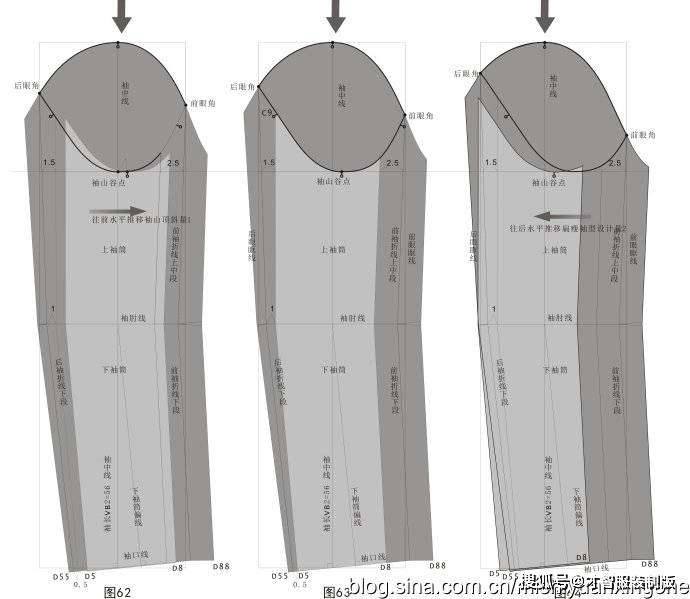

如图62,64所示,现在还是通过水平推移小袖片的方式使其袖山顶点斜量与图63的一样.

如图65,67所示,这是水平推移之后的结果.现在我们发现,分割线与袖折线之间的距离,在这三种板型之间的相对应部位都是完全不一样的.这与我们在图59,60,61的设计要求不符合.如图67所示,大小袖片的前里线现在距离袖折线为7/2=3.5,而在图61中我们设计的这段距离为2.5,也就是说成衣之后的前袖里分割线比原先设计的往袖中线方向多偏移了3.5-2.5=1的量.这在很多的袖子制版中比较容易发生的弊病.所以还需要根据图49的方法来设计,才能在成衣之后刚好达到设计量.这一弊端还会造成后袖里分割线在成衣之后有显露在外面的可能.如图67所示的后袖里分割线下段在成衣之后就会显露在外面.当然故意设计成这种效果则另当别论.在有些男西服袖中的成衣效果中,后袖里分割线就是显露在外面的.

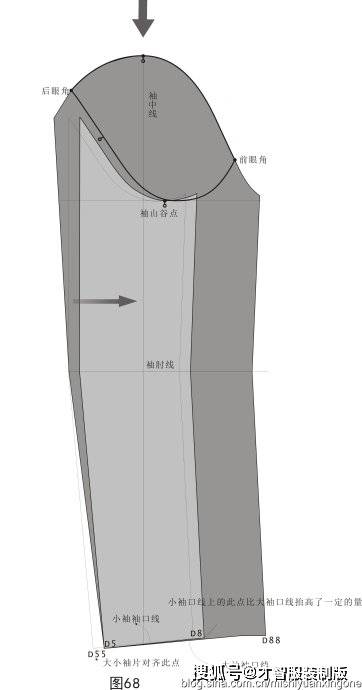

如图68所示,如果把大袖袖口线上的点D55与小袖袖口线上的点D5重合,这是很多男西服袖的直接制版法.同时我们也会发现小袖袖口线上的点D8比大袖袖口线抬高了一定的量,这一点也符合男西服袖的制版特点,这就是其根本的原理. 总结:经过前面的讲解,我们会发现,袖型成衣之后的饱满,中性还是扁瘦形态,归根结底是由大小袖口线之间的相互之间的高低来决定的.明白了这个道理,我们就可以根据我们设计的风格需要来自由设计袖型.例如现在我要设计一种袖型,要求袖子的前面是内扣的而后面是外翘的,我们只要把小袖袖口线上的点D5低于大袖口线而小袖袖口线上的点D8高于大袖袖口线即可.当然还有其它的一些袖型读者可以随便设计.但不论怎样设计,都必须在图47,48,49的基础上来做,这样绘制的袖筒在平面展开之后,自然就会出现读者所设计的形态.例如上面列举的要求设计的袖型为后面外翘前面内扣的形态,则在展开图52的基础上把点D5低落一些的量即可.具体低落多少量这就需要读者在实际服装制版的过程中慢慢的积累工作经验,从中归纳和总结.读者知道了这些个理论,对于袖型的设计以及袖子弊病的修改都有好处. 本章节中列举的所有的袖子,都是在原型袖笼基础上绘制的,而原型袖笼的袖笼谷点斜量为0,所以袖山谷点斜量也为0.读者在实际制版的过程中,如果存在袖山谷点斜量不为0的情况下,在袖山总斜量中还需要把这部分的斜量计算在内,这是应该注意的地方.尤其在职业女装袖笼中肯定存在袖山谷点斜量,所以职业女装的袖山总斜量会比时装袖山总斜量要大,这点也要注意.如图6所示的袖筒偏量B2B5越大,则饱满型和扁瘦型袖型的大小袖袖口线距离越远,反之则越近.同理,越是接近职业装袖型的则越远,越是接近时装袖型的则越近,当大小袖口线重合时,则是中间状态.

返回搜狐,查看更多

您所在的位置:

您所在的位置: